議会議員7期の確かな実績。

議長5回の経験。

みえる、

きける、

わかる政治の実現を!

きける、

わかる政治の実現を!

- 01

- ごあいさつ

停滞を打破

私、上条あきひろは、大好きなふるさとの久喜市をもっともっと素晴らしいまちにしたいと考えています。久喜市をより良いまちに変えていくこともっと明るくもっと素晴らしい地域にしていくこと。そのためにはなにより市民のみなさまの「変えたい」という力が必要です。上条あきひろはスピード感を持って約束を着実に実行し信頼と安心の確かな市政を実現するため全力で走ります。

上条あきひろ

のめざすもの

市民の目線に立って、わかりやすい市政を

運営し、市民の暮らしが、最優先の思いやりのある

まちづくりをします。

- 02

- プロフィール

初志貫徹

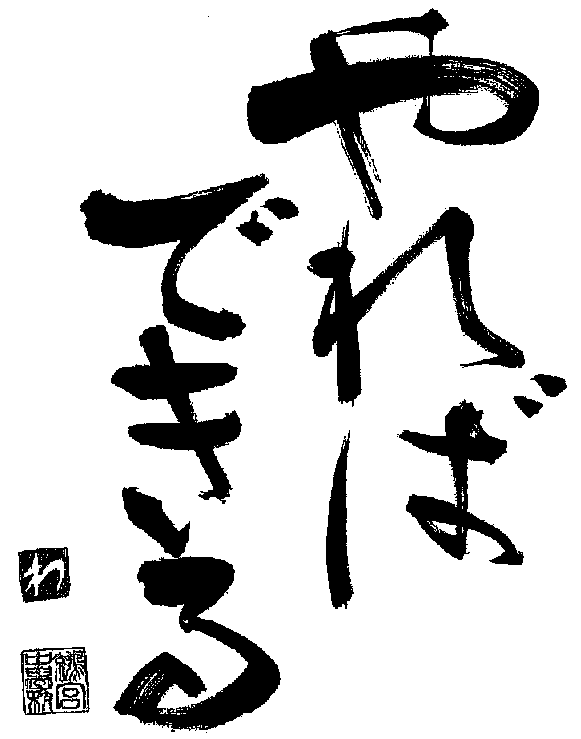

鷲宮高校を卒業後、IT関係の会社へ入社し、その後、大学へ進学。銀行オンラインSEとして地方銀行を担当、単身赴任生活の後、ふるさと久喜、わしのみやへ戻る事を決意し転職。目標であった企業経営を始め商工会青年部・消防団で活動させて頂く中で、地域の絆の大切さに気づき、地元に貢献しなければならないとの思いから「やればできる」の強い信念を抱き、政治家を志す。

消防団活動では、第八回全国消防操法大会において選手として出場。

上条あきひろ議員歴

平成11年1月 鷲宮町議会議員初当選

平成20年1月 鷲宮町議会議長就任

平成22年3月 久喜市議会議員当選

平成24年3月 久喜市議会議長就任

平成26年4月 久喜市長選挙立候補・落選

平成30年4月 久喜市議会議長就任

令和 4年4月 久喜市議会議員当選

令和 5年 5 月 久喜市議会議長就任

令和 6年 5 月 久喜市議会議長就任

現職

・久喜市議会 議長

・東部消防組合議会議員

・自由民主党鷲宮支部 支部長

・埼玉県立鷲宮高等学校 同窓会会長

- 03

- 上条あきひろ後援会 入会のご案内

上条あきひろ後援会では、未来の久喜市を創造し積極的に活動をしている「上条あきひろ」君を支え、共に行動していく後援会を目指し活動をしています。一人でも多くの皆様の支えが、「上条あきひろ」君の力となり政治の積極的変革へと繋がります。是非、皆様のご理解のもと多くの方をご紹介頂きますようお願い致します

上条あきひろに「あなた」のお力をお貸しください

後援会のご加入いただける方はメールでもお待ちしております。

メールを頂戴した時には、こちらからご連絡させていただきます。

【e-mail】 kamijoe.kuki@gmail.com

お問い合わせ

電話番号 0480-58-5847

住所 久喜市鷲宮2515-4

MAIL kamijoe.kuki@gmail.com

げんきなこどものいるまち

子どもたちがのびのび学習できるまち

「孟母三遷(もうぼさんせん)」という教えがあります。子どもの教育には、環境を選ぶことが大切であるという故事であります。久喜市で暮らす市民が「住み続けたい」と感じ、若い子育て世代が久喜市に「住みたい」と思えるようなまちづくりには、子どもたちの教育環境、学習環境を整えることが重要であります。

学校協議会や地域の活動など、地域と連携した学校運営により、開かれた学校づくりをさらに進めるとともに、小中学校に学力向上支援コーディネーターを配置し、組織的な学力向上の取り組みを推進してまいります。さらに、子どもたちが本物の文化芸術に接する機会をできるだけ多く設け、中学校における部活動の充実、活性化を図るなど、家庭、地域の願いである、心豊かで、たくましく生きる力を持つ子どもたちの育成に努めてまいります。

災害につよいまちづくり

震災体験(地域力の必要性・市民力の強いまちづくり)

まず、災害に強い防災都市基盤づくりに向け、引き続き耐震基準を満たしていない木造住宅などの民間建築物の耐震化を促進してまいります。また、下水道の増補管及び学校校庭の雨水貯留施設の整備など、引き続き浸水対策事業を推進してまいります。。

また、新たな災害時用備蓄物資として、ライフライン復旧までの代替手段として活用するLPガス用バーナーセットや、要援護者用の車いす、識別タグを避難所に配備いたしますとともに、迅速に災害時要援護者の所在確認や支援を行えるよう、新たに地図情報を組み入れた要援護者情報を地域の支援者の方々に提供するほか、聴覚障害者に配慮した情報伝達手段として、一斉送信メール・アプリを導入するなど、災害時の備えを充実してまいります。

東日本大震災で避難所の運営をした時の話です。

3月11日、市内で上り新幹線が緊急停車し、約600人の乗客が立ち往生となりました。コミュニティーセンターと二つの小学校体育館、3カ所にそれぞれ200人が避難しました。連絡がきたのは暗くなったころでした。

それぞれの避難所をまわり、必要な物がないか、寒くはないか声を掛けて、必要な物、防災倉庫にあるものは全て使いました。

一番必要だったのは意外にもテーブルタップでした。

600人分の携帯電話の充電をするには公共施設のコンセントでは足りません。手分けして地域の家庭を回りテーブルタップを用意しました。

そして、避難して6時間経過したころJRの職員が到着し避難者の食事について確認したところ、食事については発注済みだが帰宅困難者と相まって到着は明け方になるとのことでした。

そこで行政に食事を準備出来ないか確認したところ、乾パンと水のみの提供とのことでした。冷え込む夜「なんとか温かい物の提供ができないか」と、地域の人たちと相談して避難者に汁物を提供することになりました。

閉店後の店舗の残り少ない食材をかき集め、足りない分は、それぞれの家庭にストックしているもので600人分の豚汁をつくることになりました。

農家の方々は畑に行き懐中電灯で野菜を収穫、PTAのお母さん方には、深夜にもかかわらず調理室で野菜を刻み、外では、地域の方々が大釜で調理。

なんとか600人分の豚汁を全員に提供できました。時間は午前2時をすぎていました。豚汁を調理した場所では毎年、地域の人たちが祭りをおこなっています。

毎年コツコツと続けてきた地域の人たちの経験がいざという時に力を発揮したのです。

3月11日、市内で上り新幹線が緊急停車し、約600人の乗客が立ち往生となりました。コミュニティーセンターと二つの小学校体育館、3カ所にそれぞれ200人が避難しました。連絡がきたのは暗くなったころでした。

それぞれの避難所をまわり、必要な物がないか、寒くはないか声を掛けて、必要な物、防災倉庫にあるものは全て使いました。

一番必要だったのは意外にもテーブルタップでした。

600人分の携帯電話の充電をするには公共施設のコンセントでは足りません。手分けして地域の家庭を回りテーブルタップを用意しました。

そして、避難して6時間経過したころJRの職員が到着し避難者の食事について確認したところ、食事については発注済みだが帰宅困難者と相まって到着は明け方になるとのことでした。

そこで行政に食事を準備出来ないか確認したところ、乾パンと水のみの提供とのことでした。冷え込む夜「なんとか温かい物の提供ができないか」と、地域の人たちと相談して避難者に汁物を提供することになりました。

閉店後の店舗の残り少ない食材をかき集め、足りない分は、それぞれの家庭にストックしているもので600人分の豚汁をつくることになりました。

農家の方々は畑に行き懐中電灯で野菜を収穫、PTAのお母さん方には、深夜にもかかわらず調理室で野菜を刻み、外では、地域の方々が大釜で調理。

なんとか600人分の豚汁を全員に提供できました。時間は午前2時をすぎていました。豚汁を調理した場所では毎年、地域の人たちが祭りをおこなっています。

毎年コツコツと続けてきた地域の人たちの経験がいざという時に力を発揮したのです。

この時に改めて感じたのは、

地域力の必要性

でした。

想定外の事が起きた時、市民力を集結し地域としての力を発揮出来る仕組みの必要性でした。

小さな力を集めて大きな力とし地域の課題の解決がボトムアップされる。

そんな 市民力の強いまちづくり を目指していきたいと確信しました。

想定外の事が起きた時、市民力を集結し地域としての力を発揮出来る仕組みの必要性でした。

小さな力を集めて大きな力とし地域の課題の解決がボトムアップされる。

そんな 市民力の強いまちづくり を目指していきたいと確信しました。

活力あるまちづくり

地域が元気なまち

めざすまちのかたちは「地域が元気なまち」です。

「住みたいまち」「住み続けたいまち」となるには、市民・企業・地域が元気で、そしてそのパワーを結集させることが必要であります。地域経済の発展と市民生活の向上に重要な役割を果たしている中小企業を地域社会全体で支えていくため、「中小企業振興条例」を活用し、市内のモノづくり企業や地域の商店街の元気づくり、そして元気な高齢者が活躍する場づくりをバックアップしてまいります。

まず、モノづくり企業の支援施策につきましては、久喜市デザインプロジェクト事業を拡充し、市内企業の技術力にデザインを結びつけ、高付加価値化を図る取り組みを通じ、製品の国際競争力の強化を支援するとともに、国内外でのプロモーションを推進してまいります。さらに、モノづくりワンストップ推進事業として新たに海外展開支援のコーディネーターを配置した窓口を設け、市内企業の海外への事業展開を支援してまいります。また、本市モノづくり企業が知的財産権を利活用することにより、製品や技術の高付加価値化を戦略的に進めるため、企業の特許取得費用に対する補助制度を新設してまいります。

商業振興施策につきましては、まちの商店街は単なる買い物場所ではなく、地域のコミュニティの創出や地域生活の拠点として大きな役割を担っております。高齢者や障害のある方が安心して買い物を楽しめる商店街づくりを支援し、高齢者や障害のある方がまちに出て、活き活きと地域社会の中で暮らせる環境づくりを進めてまいります。

さらには、高齢者が地域におけるまちづくりの主体として活躍し、高齢者自身がサポーターとなり、手助けを求める高齢者とつながり、きめ細やかな生活ニーズに応えるなど、高齢者が互いに支えあい、地域でその力を発揮できる仕組みづくりに取り組んでまいります。

みんなでまちをきれいに

ごみのないきれいなまち

めざすまちのかたちは「ごみのないきれいなまち」であります。

「市民協働による、ごみのないきれいなまちづくりを地域から推進していきたい」という思いを、これからの久喜市の地域づくりを担う若い世代の方々に共有していただきたいと思います。

久喜市に広がる緑豊かな田園は、地域住民のふるさと意識を醸成する重要な地域資源であります。しかしながら、農家では高齢化や後継者不足など、都市近郊型農業が抱える今日的な課題により耕作放棄された農地が増加しております。耕作放棄地は、景観の悪化を招くだけでなく、ごみの不法投棄の原因ともなることから、都市農業活性化農地活用事業により、田園における耕作放棄地の解消に取り組み、本市の緑地の保全に繋げてまいります。

また、道路や植え込み、耕作されていない農地などへのごみの不法投棄を抑制するとともに、未来の子どもたちが快適な環境の中で暮らし続けていくことができるよう、より多くの市民の皆様と共に環境というものを考え、「ごみのないきれいなまちをつくる条例」の制定作業を進め、より一層の市民意識の高揚を図ってまいります。

本市の公園や緑地等は、その大半が開設して20年以上経過し、老朽化が目立ち始めており、また昨今の高齢化や少子化などに伴い、住民の公園に対するニーズにも変化が生じております。地域の住民に、もっと愛され、親しみをもって、より多く利用される「やすらぎ交流の場」として、既成概念にとらわれない公園づくりをめざし、バリアフリー化と合わせ、計画的に再整備してまいりますとともに、公園愛護会の方々の活動をさらに積極的に支援してまいります。

開かれた議会に

インターネット中継の始まり